2022年度 | 観光プロモーションに関する自治体実態調査 概要

調査目的

各自治体における観光事業やプロモーション活動の実態を把握するための調査です。

あわせて、本調査結果を今後の観光プロモーション活動などにお役立ていただくことも目的としています。

※ 2018年度より毎年実施

調査期間

2022年(令和4年)5月9日 ~ 7月31日

調査対象

全国1,741自治体(市町村および東京23区)

調査方法

全国の自治体の観光事業担当部署にメール・FAXで調査依頼を発信

回答はWebのフォームとFAXにて回収し単純集計

回収状況

回答数:862票

回収率:49.5%

本調査結果は、回答者を特定されない形で集計加工したデータであり、一定数以上の回答を得られた情報を掲載しています。

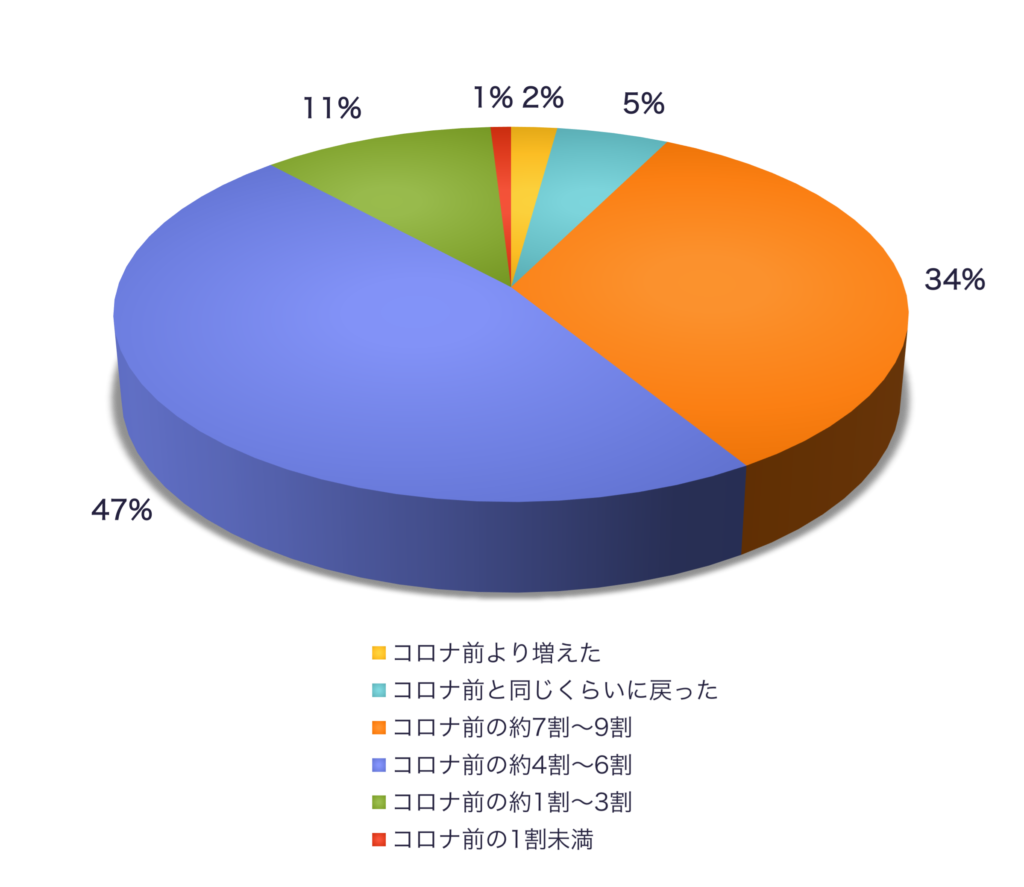

01. コロナ前を基準にした昨年度の観光客数の増減

コロナ前を基準に比較した2021度の観光客数の増減についての内訳

(N=837)

| 構成比 | 回答数 | |

|---|---|---|

| コロナ前より増えた | 2% | 18 |

| コロナ前と同じくらいに戻った | 5% | 44 |

| コロナ前の約7割〜9割 | 34% | 283 |

| コロナ前の約4割〜6割 | 47% | 393 |

| コロナ前の約1割〜3割 | 11% | 91 |

| コロン前の1割未満 | 1% | 8 |

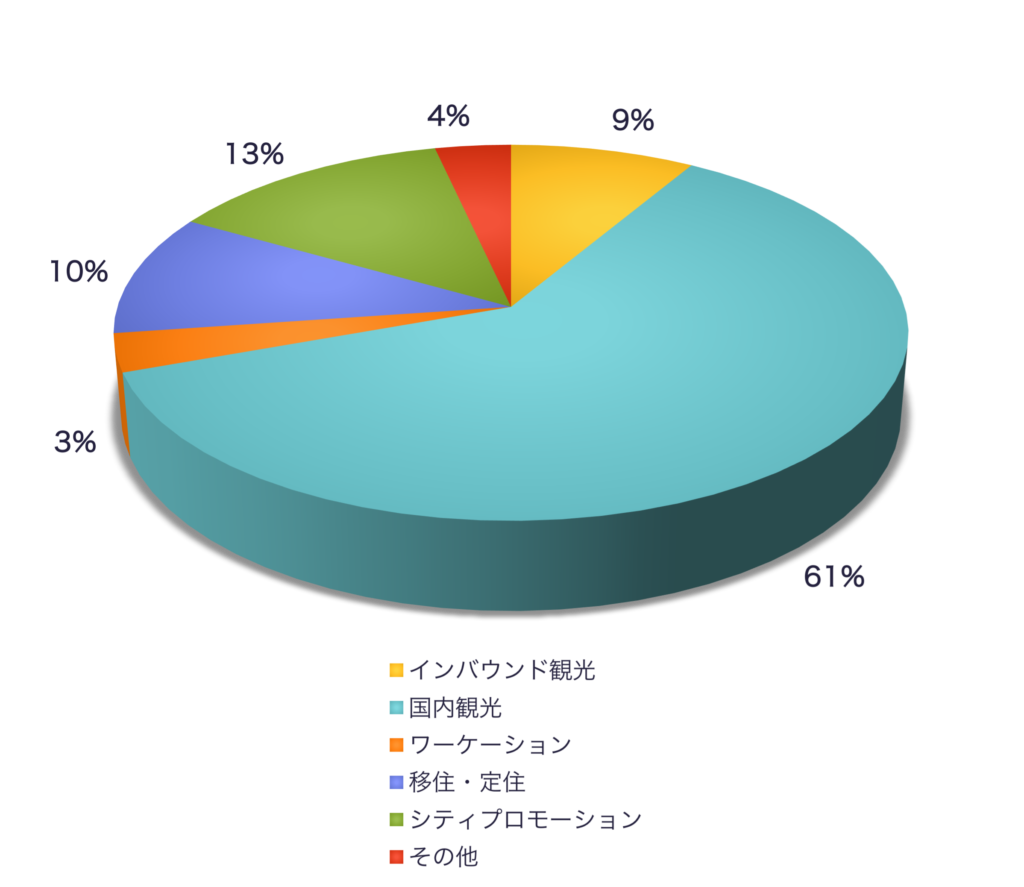

02.インバウンド観光がコロナなどの影響を受けている今、今後の方向性として最も注力している事業

今後の方向性として最も注力している観光事業についての内訳

(N=852)

| 構成比 | 回答数 | |

|---|---|---|

| インバウンド観光 | 9% | 73 |

| 国内観光 | 61% | 519 |

| ワーケーション | 34% | 28 |

| 移住・定住 | 10% | 89 |

| シティープロモーション | 13% | 113 |

| その他 | 1% | 30 |

●コロナ禍の影響を受け、今後の方向性として最も注力している観光事業については、852の自治体の61%にあたる519の自治体が「国内観光」と回答している。

また、コロナ禍によってインバウンド観光の落ち込みが続いている中でも、全体の1割弱となる73の自治体では今後最も注力する事業として「インバウンド観光」を挙げている。

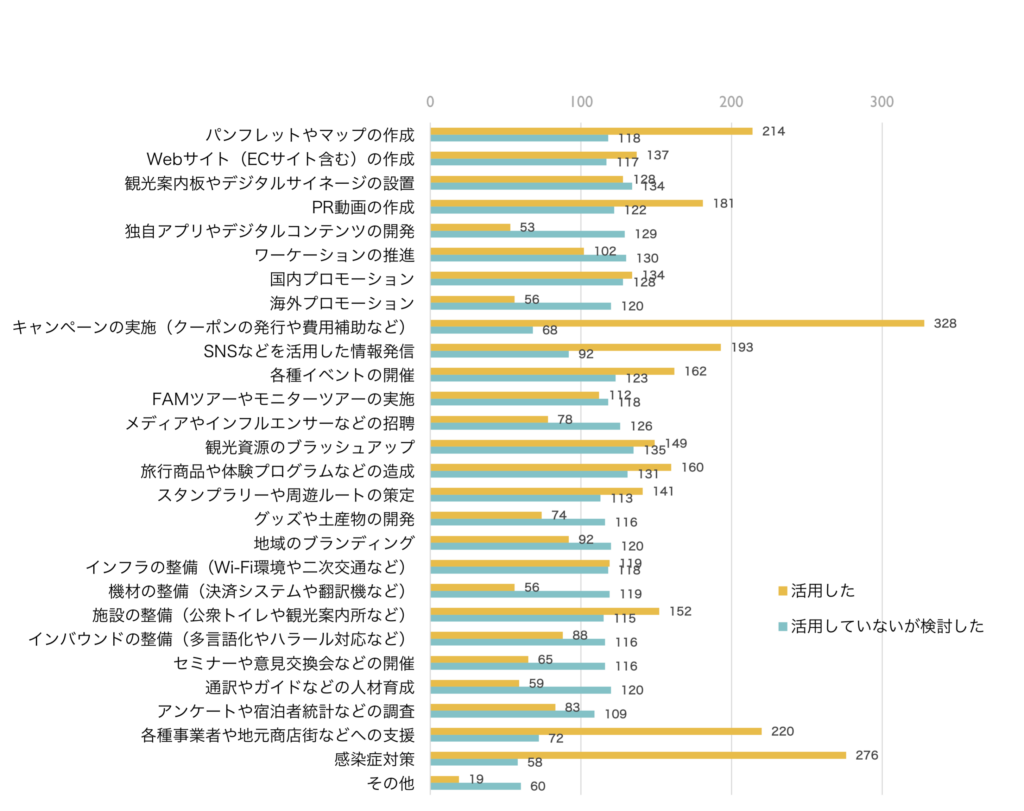

03-1.これまでのGOTOトラベル事業や観光庁等における補助事業の活用もしくは活用を検討した内容

GOTOトラベル事業や観光庁等における補助事業の活用、活用検討をどのような内容で行ったかの内訳

| 補助事業の活用内容(上位5選) | |

|---|---|

| キャンペーンの実施(クーポンの発行や費用補助など) | 328 |

| 感染症対策 | 276 |

| 各種事業者や地元商店街などへの支援 | 220 |

| パンフレットやマップの作成 | 214 |

| SNSなどを活用した情報発信 | 193 |

| 補助事業の活用検討内容(上位5選) | |

|---|---|

| 観光資源のブラッシュアップ | 135 |

| デジタルサイネージの設置 | 134 |

| 旅行商品や体験プログラムなどの造成 | 131 |

| ワーケーションの推進 | 130 |

| 国内プロモーション | 128 |

●観光対策として実施されたGOTOトラベル事業や観光庁等における補助事業については、即効性が期待される「キャンペーンの実施」が328件と最も多かった。

実施された補助事業内容としては

1位「キャンペーンの実施(クーポンの発行や費用補助など)」:328

2位「感染症対策」:276

3位「各種事業者や地元商店街などへの支援」:220

とコロナ禍の影響が反映される結果となった。

また、検討段階の事業として、観光資源のブラッシュアップやデジタルサイネージ(ディスプレーなど)の設置、旅行商品や体験プログラムなどの造成が挙げられている。

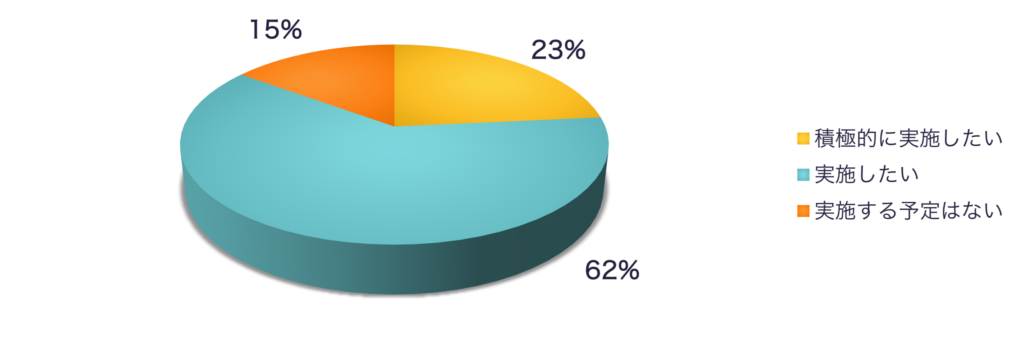

03-2.これまでのGOTOトラベル事業や観光庁等における補助事業を活用しなかった主な理由および今後の方針

GOTOトラベル事業や観光庁等における補助事業を活用しなかった主な理由の内訳

- 人員不足

- 予算不足

- 要件が合うものがなかった

- 該当する補助事業が無かった

- 自治体の独自予算で実施した

- コロナ交付金など別の補助金を活用した

- 効果が見込めなかった

- 他の事業と比較して優先順位が低かった

- エントリーしたが不採択

- コロナ禍であり観光に力を入れる時期ではないと判断

(N=827)

| 構成比 | 回答数 | |

|---|---|---|

| 積極的に実施したい | 62% | 510 |

| 実施したい | 23% | 194 |

| 実施する予定はない | 15% | 123 |

●GOTOトラベル事業や観光庁等における補助事業の活用について、人員不足や予算不足、要件が合致しないなど、現状としてさまざまな障壁がみられる。

回答した自治体の85%となる704の自治体が、今後は「積極的に実施したい」または「実施したい」と回答しており、事業活用の環境整備が待たれる。

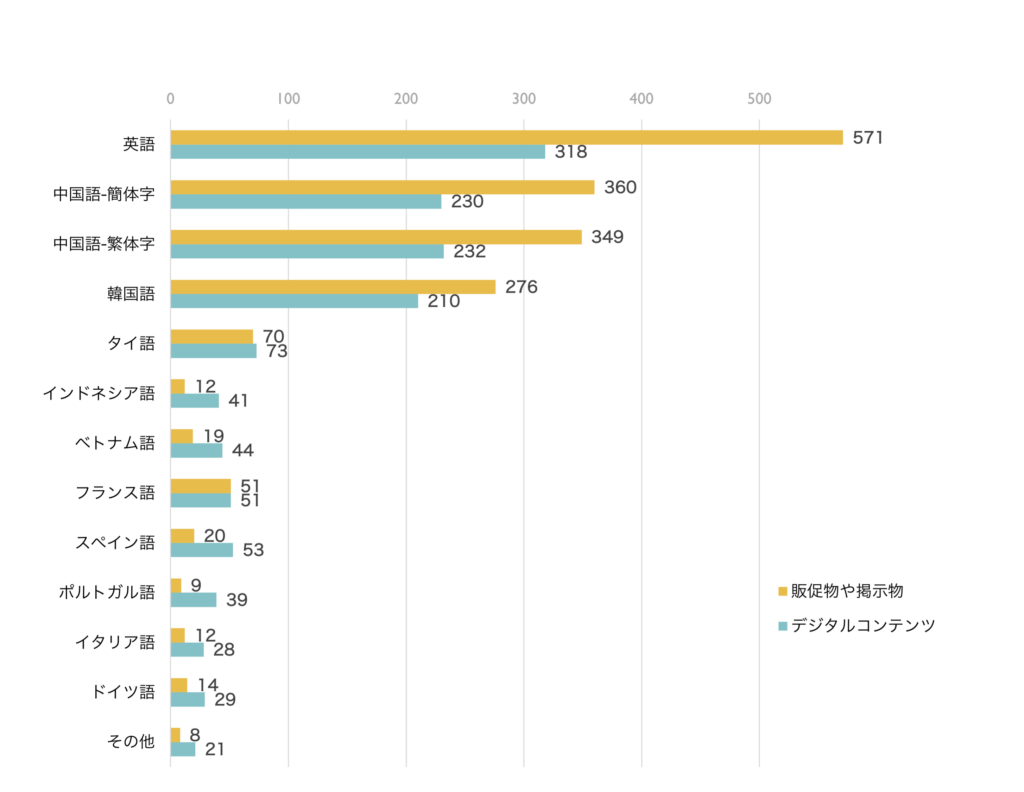

04.多言語化の実施状況とその対応言語

多言語化の実施状況とその対応言語の内訳

| 多言語化の実施状況:言語(上位5選) | |

|---|---|

| 英語 | 571 |

| 中国語-簡体字 | 360 |

| 中国語-繁体字 | 349 |

| 韓国語 | 276 |

| タイ語 | 70 |

●自治体の「多言語化の実施状況」について、まず最も多かったのが「英語」であり、世界共通言語の「英語」から対応を進め、次いで過去の訪日外国人観光客数の国別傾向などに比例して「中国語(簡体字・繁体字)」「韓国語」の順序で対応している傾向がある。

また「デジタルコンテンツ」については、「タイ語」「インドネシア語」「ベトナム語」などアジア諸国の言語や英語以外の欧米系言語も含まれており、「販促物や掲示物」よりも諸言語への対応が進んでいる。

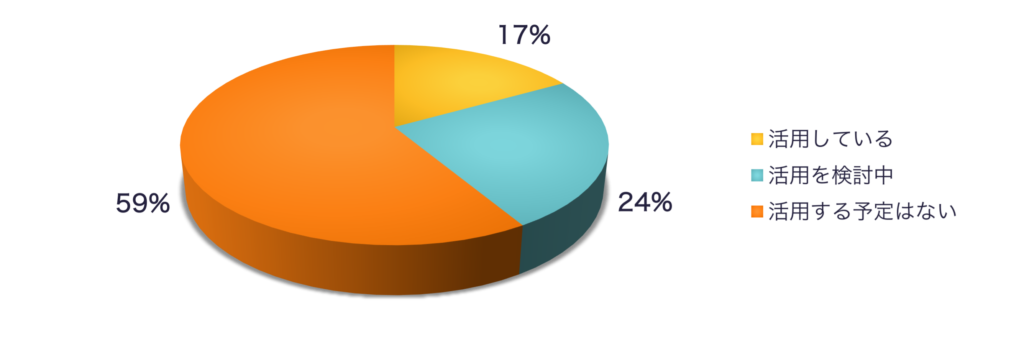

05.機械翻訳の活用状況および機械翻訳に対するイメージ

機械翻訳の活用状況の内訳

(N=826)

| 機械翻訳の活用状況 | 構成比 | 回答数 |

|---|---|---|

| 活用している | 17% | 139 |

| 活用を検討中 | 24% | 203 |

| 活用する予定はない | 59% | 484 |

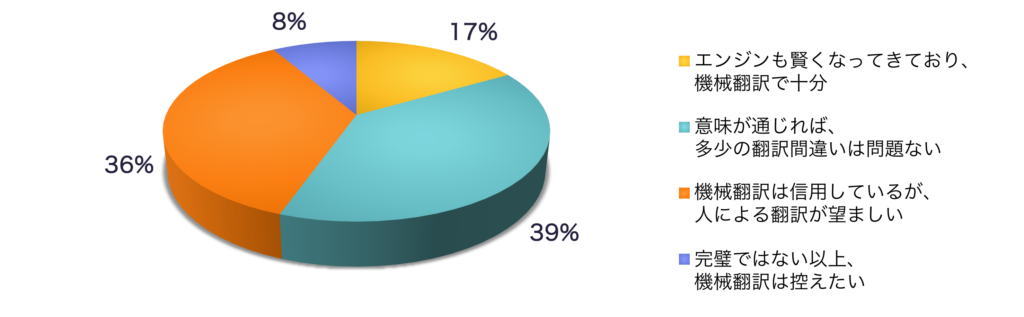

機械翻訳に対するイメージの内訳

(N=821)

| 機械翻訳の活用状況 | 構成比 | 回答数 |

|---|---|---|

| エンジンも賢くなってきており、機械翻訳で十分 | 17% | 137 |

| 意味が通じれば、多少の翻訳間違いは問題ない | 39% | 318 |

| 機械翻訳は信用しているが、人による翻訳が望ましい | 36% | 297 |

| 完璧ではない以上、機械翻訳は控えたい | 8% | 69 |

●機械翻訳の活用については、826の自治体のうち41%にあたる342の自治体ですでに活用、もしくは活用を検討していると回答している。

また現在では「AI(人工知能)」などのテクノロジーの向上と共に進化している機械翻訳に対して、821の自治体の56%にあたる455の自治体が肯定的なイメージを有していることがうかがえる。

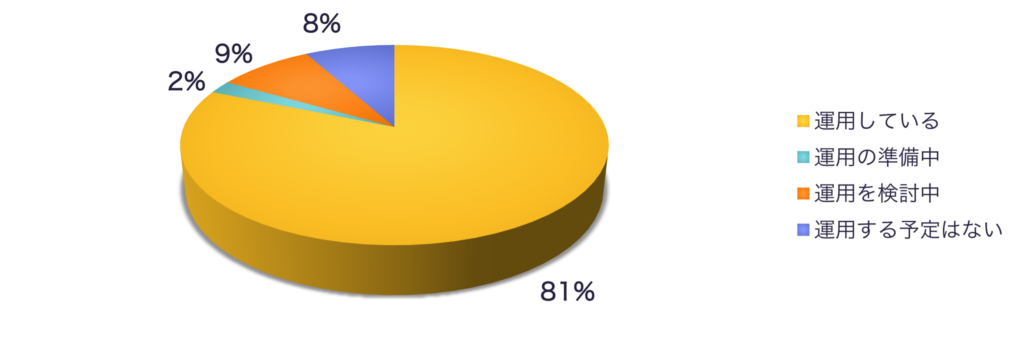

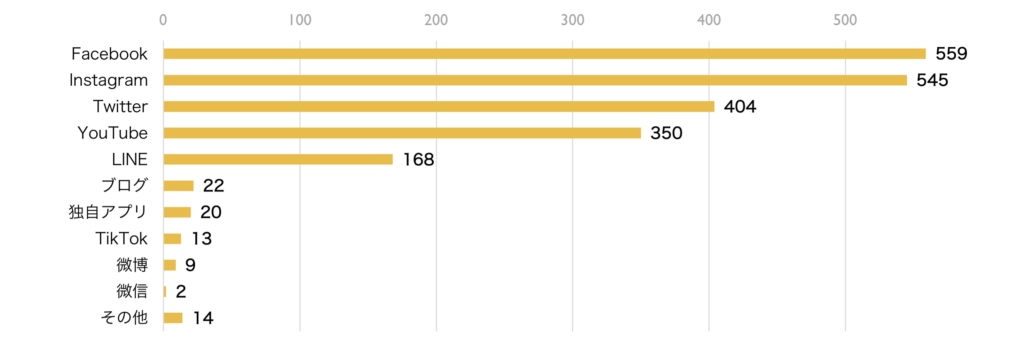

06-1. SNSの運用状況および運用しているプラットフォーム

SNSの運用状況および運用しているプラットフォームについての内訳

(N=855)

| SNSの運用状況 | 構成比 | 回答数 |

|---|---|---|

| 運用している | 81% | 695 |

| 運用の準備中 | 2% | 18 |

| 運用を検討中 | 9% | 73 |

| 運用する予定はない | 8% | 69 |

| SNSの運用プラットフォーム(上位5選) | |

|---|---|

| 559 | |

| 545 | |

| 404 | |

| Youtube | 350 |

| LINE | 168 |

●SNSの運用については、回答した855の自治体の81%となる695の自治体がSNSを運用していると回答している。

最も活用されているプラットフォームは「Facebook」と「Instagram」であり、それぞれ500を超える自治体での運用がみられる。アカウント同士を連携できる親和性の高さと相乗効果があり、また、運用工数の削減や細かくセグメント分けされたデータが活用できることから、同時に運用している自治体が多い傾向がみられる。

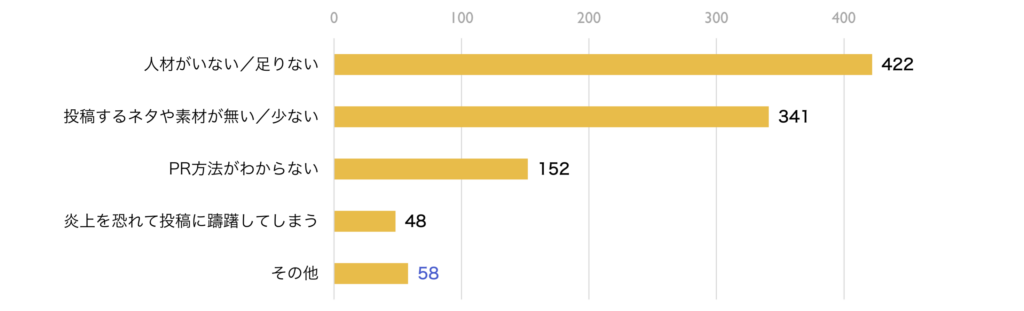

06-2. SNSを運用するにあたっての課題

SNSを運用するにあたっての課題の内訳

●SNSを運用するにあたっての課題としては、「人材がいない/足りない」が422の自治体と最も多く、次いで「投稿するネタや素材が無い/少ない」が341の自治体、「PR方法がわからない」が152の自治体となっている。

SNS運用が域内の観光振興に効果的であるとしながらも、専門知識の不足や、日々の投稿材料の準備、素材集めなど運用に必要となる人材・情報の不足などが大きな課題となっている。

また48の自治体が「炎上を恐れて投稿に躊躇してしまう」を挙げており、情報の正確性やSNSを通したユーザー・住民との関係性の構築という面での、自治体として公式SNSアカウントを運営していく上でのハードルの高さがあることがうかがえる。

06-3. SNSの運用における効果的な投稿内容や成功例など

SNSの運用における効果的な投稿内容や成功例についての内訳

| 投稿例【工夫】 |

|---|

| 食べ物をはじめとする見映えの良い画像や映像を投稿 |

| デザインマンホールなど一定のファンがいる内容を投稿 |

| リアルタイムに旬な情報を発信 |

| トレンドに合わせた投稿 |

| ハッシュタグを有効活用 |

| フォトコンテストを実施 |

| プレゼントキャンペーンの実施 |

| ゆるキャラや街のイメージキャラクターを活用した投稿 |

| ロケが行われた番組の放映情報を投稿 |

| ロケ地を紹介 |

| 観光シーズンなどSNSの閲覧数が増える時期に投稿数を増やす |

| 実際に体験した感想を発信 |

| 人気アイドルが来訪したことを投稿 |

| 投稿する写真の雰囲気を統一化する |

| 道順が分かりづらい観光名所までの案内動画を投稿 |

| 普段見ることができない風景や様子を投稿 |

| 毎月のイベントの様子を投稿 |

| 毎日コンスタントに投稿 |

| 地域にゆかりのある著名人に関する内容を投稿 |

| 成功例【結果】 |

|---|

| 「SNSを見た」という声をいただく |

| アニメファンが増加 |

| イベントの来場者が増加 |

| インスタ映えするスポットとして大きく認知された |

| 若年層のフォロワーが増加 |

| 町のPRに繋がった |

| 連携自治体から「SNSに投稿されている画像を使いたい」という依頼を受けた |

| アイドルファンから大きな反響があった |

| フォロワーやチャンネル登録者数が増加 |

●SNSを現在運用している自治体では、定期的な投稿や観光シーズンに合わせての投稿など、SNSユーザーを意識した投稿が行われている。

投稿コンテンツとしては「インスタ映え」するような画像のクォリティ、世界観が重要なポイントとなっている。

イベントやアニメ・ミャラクターなどと絡めてのメディアミックス的な投稿や、「アイドル」や「地元にゆかりのある著名人」などのインフルエンサーを活用した投稿などをすることで、自治体の認知度向上やファンの獲得につながっている。

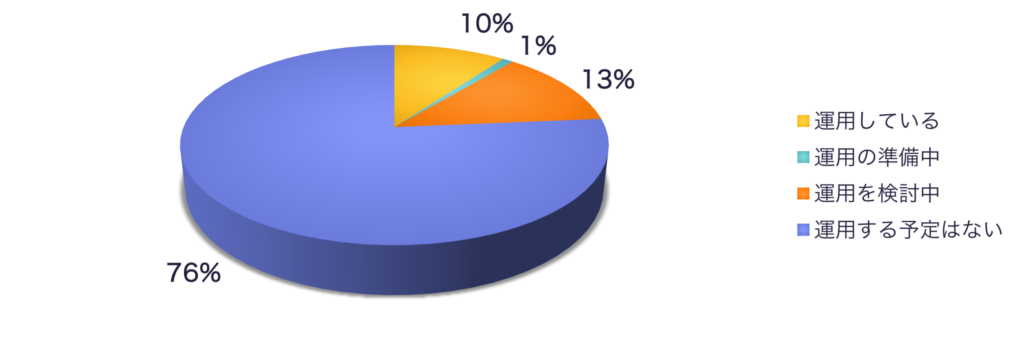

07.観光事業の推進におけるモバイルアプリの運用状況および運用における期待点と懸念点

観光事業の推進におけるモバイルアプリの運用状況についての内訳

(N=825)

| 観光事業の推進におけるモバイルアプリの運用状況 | 構成比 | 回答数 |

|---|---|---|

| 運用している | 10% | 83 |

| 運用の準備中 | 1% | 8 |

| 運用を検討中 | 13% | 104 |

| 運用する予定はない | 76% | 630 |

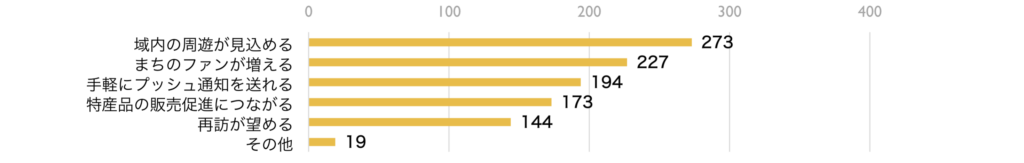

モバイルアプリの運用状況および運用における期待点

モバイルアプリの運用における懸念点

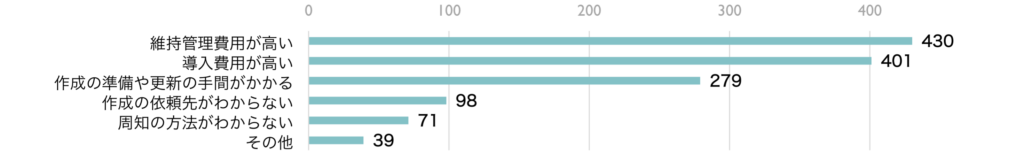

●回答した825の自治体のうち、全体の24%にあたる195の自治体では、域内の周遊やまちのファン獲得などが期待できるとして、モバイルアプリの運用をすでに実施済み、運用の準備中、もしくは検討中となっている。

モバイルアプリ運用の期待される点として200を超える自治体が「域内の周遊が見込める」と「まちのファンが増える」を挙げており、「手軽にプッシュ通知が送れる」や「特産品の販売促進につながる」が続いている。

しかし同時に、400を超える自治体が「維持管理費用」や「導入費用」といったコストの問題を指摘しており、作業や運用にあたる人的コストなど、モバイルアプリ運用においてさまざまな懸念が示されている。

08.観光事業の推進における課題

観光事業の推進における課題についての内訳

| その他の主な回答 |

|---|

| SNSなどを活用した効果的なPR |

| 季節や曜日による繁閑の差 |

| 郊外の大型商業施設に人が集中してしまう |

| ハード整備(駐車場やコワーキングスペースなど) |

| マップ等のデジタル化 |

| 温泉が出ない |

| 観光に対する意識改革が町全体で必要 |

| 観光事業の推進に対する地域住民の意識醸成が未成熟 |

| 観光地がない |

| 休日に開いている店が少ない |

| 災害時やトラブル時の対応 |

| 市内での周遊が少ない |

| 生活道路のキャパシティを超える車や人が訪れることによる対応 |

| 戦略が不十分 |

| 地域の魅力をブラッシュアップ |

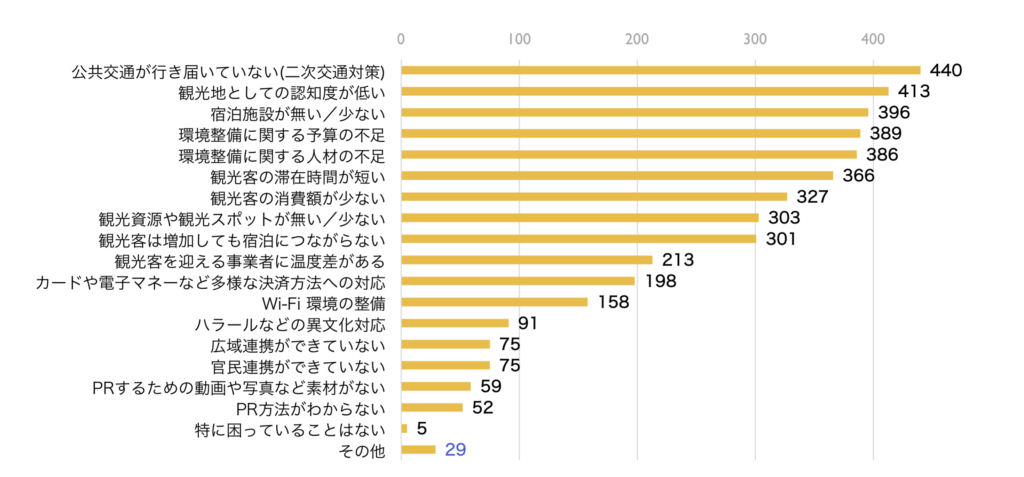

| 観光事業推進における課題(上位5選) | |

|---|---|

| 公共交通が行き届いていない(二次交通対策) | 440 |

| 観光地としての認知度が低い | 413 |

| 宿泊施設が無い/少ない | 396 |

| 環境整備に関する予算の不足 | 389 |

| 環境整備に関する人材の不足 | 386 |

●これからの観光事業の推進に向けた課題としては、「公共交通」のニーズが最も多く、440件が寄せられている。次いで「観光地としての認知度の低い」が413件、宿泊施設や環境整備に関する予算や人材の確保も多く挙げられている。

基本的な交通インフラの整備の推進とともに、その自治体ならではの観光地としての認知の拡大・向上に向けた細やかな取り組みと新しい戦略、そして予算措置が全国的に課題となっている。

09.観光事業の推進における官民連携の状況とそのお相手

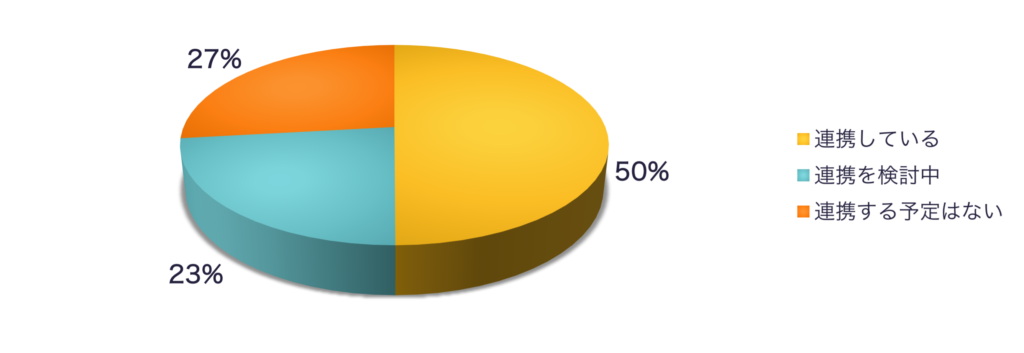

観光事業の推進における官民連携の状況についての内訳

(N=847)

| 観光事業の推進における官民連携の状況 | 構成比 | 回答数 |

|---|---|---|

| 連携している | 50% | 423 |

| 連携を検討中 | 23% | 197 |

| 連携する予定はない | 27% | 227 |

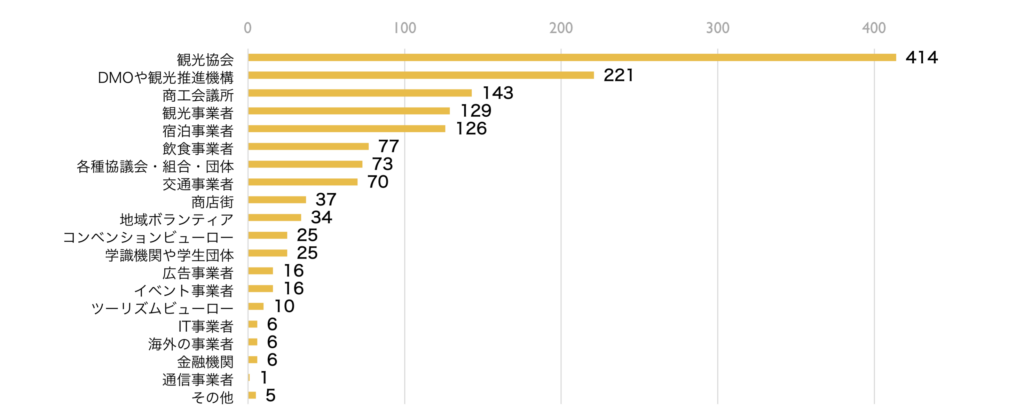

観光事業の推進における官民連携の相手

| 観光事業推進における官民連携相手(上位8選) | |

|---|---|

| 観光協会 | 414 |

| DMOや観光推進機構 | 221 |

| 商工会議所 | 143 |

| 観光事業者 | 129 |

| 宿泊事業者 | 126 |

| 飲食事業者 | 77 |

| 各種協議会・組合・団体 | 73 |

| 交通事業者 | 70 |

●他方で、「連携する予定はない」と回答している自治体が227みられ、その背景や現状についての検証も必要である。

●官民連携のパートナーとしては、地域的つながりが深いことから地元の「観光協会」が多く、414件となっている。

次いで「DMOや観光推進機構」の221件であり、「商工会議所」が143件となっている。

そのほか、「観光事業者」と「宿泊事業者」がそれぞれ120件余り、「飲食事業者」「各種協議会・組合・団体」「交通事業者」もそれぞれ70件程度挙げられており、裾野の広い連携体制の構築が急がれる。

10.観光事業の推進における広域連携の状況とそのお相手

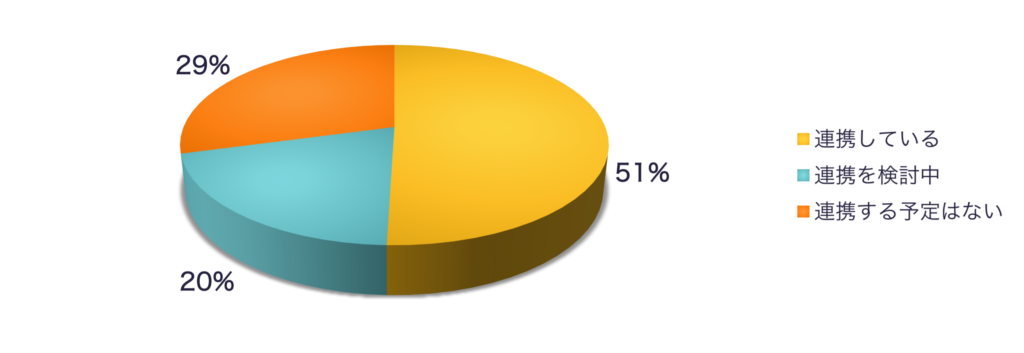

観光事業の推進における広域連携の状況の内訳

(N=842)

| 観光事業の推進における広域連携の状況 | 構成比 | 回答数 |

|---|---|---|

| 連携している | 51% | 425 |

| 連携を検討中 | 20% | 171 |

| 連携する予定はない | 29% | 246 |

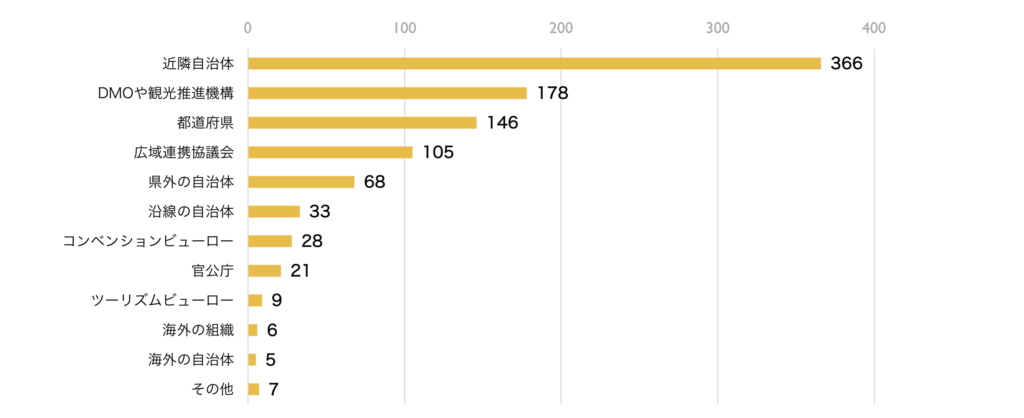

観光事業の推進における広域連携の相手

| 観光事業推進における広域連携相手(上位5選) | |

|---|---|

| 近隣自治体 | 396 |

| DMOや観光推進機構DMOや観光推進機構 | 178 |

| 都道府県 | 146 |

| 広域連携協議会 | 105 |

| 県外の自治体 | 68 |

●広域連携の状況について、回答した842の自治体のうち、425の自治体が「連携している」と答えており、全体の半数以上を占めている。「連携を検討中」としている171の自治体を合わせると7割を超え、広域連携が模索されている。

他方で、「連携する予定はない」と回答している自治体が246に及んでおり、その背景と現状についての検証が必要である。

●広域連携の相手としては、身近に協力し合える「近隣自治体」が最も多く、366件となっている。

次いで「DMOや観光推進機構」、「都道府県」となっており、自治体などが対等協力の立場で行政課題などに取り組むために発足している「広域連携協議会」や「県外の自治体」との連携も進められている。

交通インフラをはじめ、単一の自治体では実施のハードルが高い事業なども推進の可能性が高まることから、裾野の広い広域連携体制の構築が望まれる。

●コロナ前を基準にした昨年度の観光客数の増減については、回答した837の自治体の34%となる283の自治体が「コロナ前の約7割〜9割」、5%となる44の自治体が「コロナ前と同じくらいに戻った」としており、2%にあたる18の自治体が「コロナ前より増えた」と回答している。

解答した全自治体の41%にあたる345の自治体が観光客数の回復を実感しており、観光需要が回復傾向にあることがうかがえる。